活動日誌Monthly News

活動日誌Monthly News

「食農教育のはじめかた」読者からの声

「食農教育のはじめかた」の販売を始めて1ヶ月が過ぎました。私たちの言葉はどんなふうに受け止められているのか。どんな方が手にしてくださっているのか、と想像しながら、届くレビューに目を通しています。

北は北海道、南は九州まで、これまでお会いすることのなかった方々にお届けできていることが、いまだに不思議な感覚です。手にとっていただいた皆さん、ありがとうございます。

神山町内で暮らしているAさんも本を読んでくれたといい、こんな感想を伝えてくれました。

「〝食農教育のはじめかた〟を読んでから、町内で食べ物を調達する、買う、ということがどんな影響をもたらすか、という未来への解像度があがりました」

「地産地食*という言葉は知っているし、町内で食べ物を買うことは良いことだとなんとなく知っていたけれど、本を読むとその背景や考え方が理解できた」というニュアンスで。

※ 地域で育て、地域で食べる。神山 Food Hub Project の合言葉。

この本を手に取った方はまず「きれい」「かわいい」という見た目の印象を伝えてくれます。装丁・デザインを手がけてくださった UMA/design farm の原田さんと平川さんは、わたしたちが食農教育で大切にしている「連続性」や「つながり」のあるプロセスを、冊子づくりにも反映させるが如く、関係性のある人や素材を取り入れ、最終形にしてくれました。

ここからは、実際に手に取って読んでくださった方々からのコメントです。

装丁・デザイン

・サイズ感も素敵、表紙もかわいい、からはじまり、中もとても読みやすいかんじで、最高でした。

・何より仕上がりがうつくしい。紙質とかサイズとかが心地よいです。

・インテリアを破壊しない表紙デザインが最高です!お部屋に馴染むのが本当良いです!!

内容全般

・食農教育のお話がさらに深く、わかりやすく掘り下げられており、具体的な例も今すぐやってみたい!と思えるようなものばかりでワクワクしました。

・内容が豊富で読みどころたくさんなだけでなく、事例やデータなどもふんだんに載っています。

・これから実践を始めようと思っている人や、今実践に挑戦している人とのやりとりする手がかりになるような気もして、食農教育の実践をさらに広げていく次の段階に皆さんの取組が入られたのだと感じました。

・様々な事例とダイアグラムが充実していて、活動の輪郭に触れられる冊子です。

・神山で積み重ねてきたことが1冊の本を通じて伝わってきました。

・とても素敵な仕立てになっていて、「教育」というワードはあれど、観光ガイドブックのようなワクワク感。写真やイラストからも溢れ出る世界観。

・作り手の想いが丁寧に織り込まれ本だと感じました。

・子どもたちが作ったチラシに「ミニにんじん、ミニはくさい」って書いているのを見て、癒やされました。読みたいところから読めるのも、いいです。

・見た目はかわいらしいけど、実践に裏打ちされた、じつは骨太な内容です。

・自分も細々とですが農業に携わりながら感じていた喜びや楽しさが、この本に詰まってるな~っと感じながら読ませてもらいました。

・この本を読んでまず思ったのは、自分が小学校時代に受けていたのは食農教育だったのだということです。しかしこの本で紹介される内容は、私がしていたよりもっと大きな町ぐるみのプロジェクトで、行政やコーディネーターの方も入って取り組みが行われていることがすごいと思いました。また、絵の具作りや販売まで行っていることも、ただ作って食べるだけで終わらず子供の想像力を高めたり、将来農や食に関わる選択肢をさりげなく与えるものだと思いました。

食農プログラムについて

・子どもたちの作った畝(うね)!!大人では畝をスマイル形にするなんて発想はなかなか出来ませんよね。このページを見た時、子どもたちの縛られることのない発想のすばらしさにウルッときてしまいました。

・食農教育の大切さ、意義を素敵な事例と共にNPOが大切にしている3つのポイントと絡めて、とてもわかりやすく紹介してくださってるので「食農教育、やった方がいいのはなんとなくわかるけど…」と思われている方の不安を一気に解消してくださり、新しい扉を開ける勇気をもらえます。

・ルーブリックをアレンジされたという「学び上手になるロードマップ」は、わかりやすくて、温かいなと思いました。

・今農業を仕事にしていますが、農業を趣味でするのと仕事でするのは全然違います。仕事にする上で必要な販売の機会があることは将来農業をする人を増やす意味でも、ぜひ近隣の市でもして欲しい取組だと思いました。行政は縦割りで、農林水産・環境・教育が一緒にならないものかと思っていましたが、まちの食農教育さんのような市民団体が必要なのかと思いました。

食農教育への期待

・考え方から具体的な活動、未来への眼まで見事にまとめられましたね。これを共有することで、様々な人が活動できると思います。楽しく発展させて下さい。

・「食農」こそこれからの学び・暮らしの中心にくることだなと改めてこのハンドブックを読み納得しました。耕し、育て、穫り、料理し、食べ、もてなし、わかちあいというサイクルが中心に流れているからこそ、生命は「ジェネレート」するんですものね。このことをまさに草の根の発想で、地に足をつけたやり方で、誰でもいつでも始められるよということを気負うことなく書かれている。多くの人たちに読んでもらい、自分なりに今日から始めてみよう!となるといいなと心から思いました。

神山だからできる ではない 都心だって、郊外だって、他の地域だってできるし、なんならもうやっている。思い立ったらすぐ始められる。そのときの手立てが基本からシンプルに書かれた手引き。ぜひ学校の先生には読んでもらいたい。

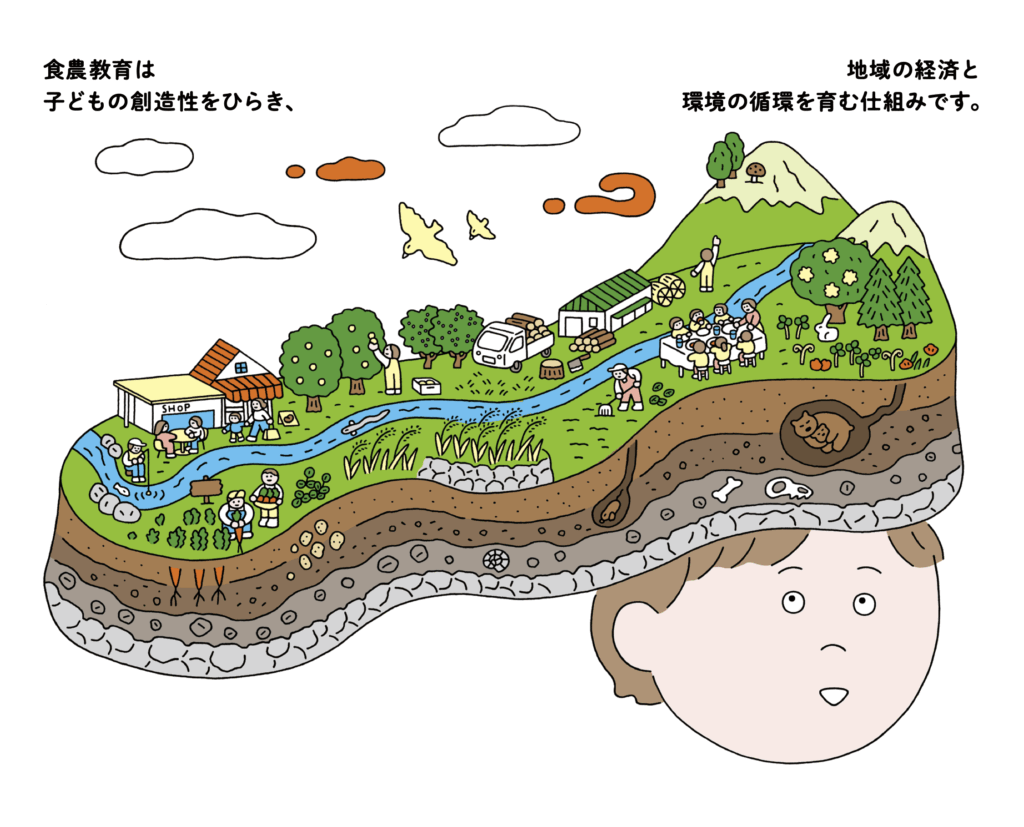

・教育現場での実践例がすごく具体的に紹介されているのも魅力ですが、食農教育が地域の経済や環境に影響を与える可能性について書かれているのが良かったです。子どもたちとその周りの大人たちが食や農業に注目することによって、こんな風にまちが変わっていったら、本当に素敵です。食農教育が全国各地に広がっていくといいな、と思います。

・神山はこんなにも熱がある大人が多くて、子どもたちがきらきらして、それを育む食農があって、と、明るい気持ちになります。そしてそういう大人と、輝く自然があれば、どこのまちでも食農教育は実は可能で、子どもたちは生まれた場所に関わらずしっかりと豊かな心身を育んでいけるのだと思いました。この生命力あふれる取り組みがひとりでも多く、ひとつでも多くのまちに届けば、日本はちゃんと幸せな国になるようにさえ思えました。食を考える人にも、農を考える人にも、そして教育の場の人にも、地域を考える人にも、広く読んでもらってみんなが一歩前に進めるといいなと思う次第です。

本づくりを通して、わたしたちの活動の目的も見直しました。食農教育はなくても困らない活動かもしれません。でも、本当になくなるとどうなるだろう…と考えた時、今ある食周りの様々なものが失われるのではないかという危機感を感じました。

すごく極端な想像ですが、農家がいなくなり、工場で作られた加工品や片手で手軽に摂取できる食べ物だけになってしまったらどうだろう…と。料理を作る工程がなくなり、調理器具や道具、器、箸を使う機会はなくなります。農産物が育つ場所が減り、人と周辺環境への関わりは激減します。

数年後、数十年後、数百年後まで視線を伸ばした先には、食や農を取り巻く環境は大きく変化しているだろうと思います。食べ物の育つ環境を知らない人が増えていく社会より、食べ物がどのように育ち、作られ、食卓に届くかを知っている人が多い社会がいい。そう思いながら、生活の中にある学びに着目していきたいと考えています。わたしたちの活動の大きな目的は、〝いただきます〟がつづく世界をつくっていくことです。

最後に、藤本 勇二さん(武庫川女子大学 教育学部教育学科 教授)よりいただいた言葉で締めくくります。藤本先生は、私がバイブルにしている「食農教育」(農文教 / 1998-2011)でも数多くの実践を紹介されています。

育てて食べる。

当たり前の営みが目の前から消えて、

そこに関わらなくなったことが

暮らしの問題につながっていく。

人は、孤立していく。

育てて食べることは、

人とつながっていくことだと気付く、

素敵な書籍です。

これから始めたい人も

すでに始めている人も

始めて欲しいと願っている人も

読んで欲しい良書です。

「食農教育のはじめかた」を購入できる場所

興味を持ってくださった方は、ぜひ本冊子を手に取ってご覧ください。

徳島県神山町

・神山バレーサテライトオフィスコンプレックス

・豆ちよ焙煎所

・かまパン&ストア

・かま屋

徳島県

・Phil books(美馬市)

香川県

・本屋ルヌガンガ

東京都

・Erde Books

オンラインショップ

・https://shokunooo.base.shop/