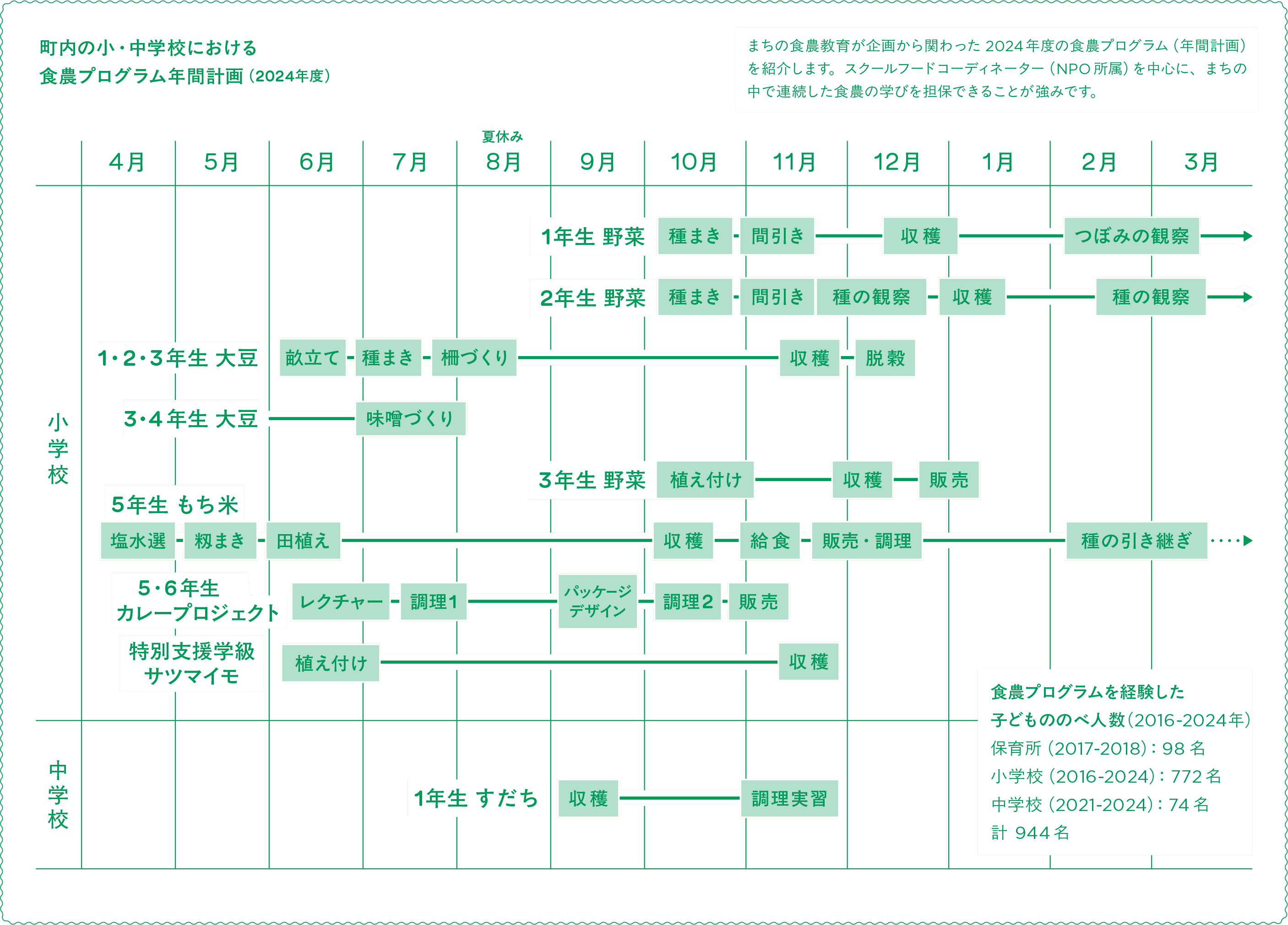

食農プログラム

食農プログラム

食農プログラムで大切にしている3つのこと

食農プログラムで大切にしている3つのこと

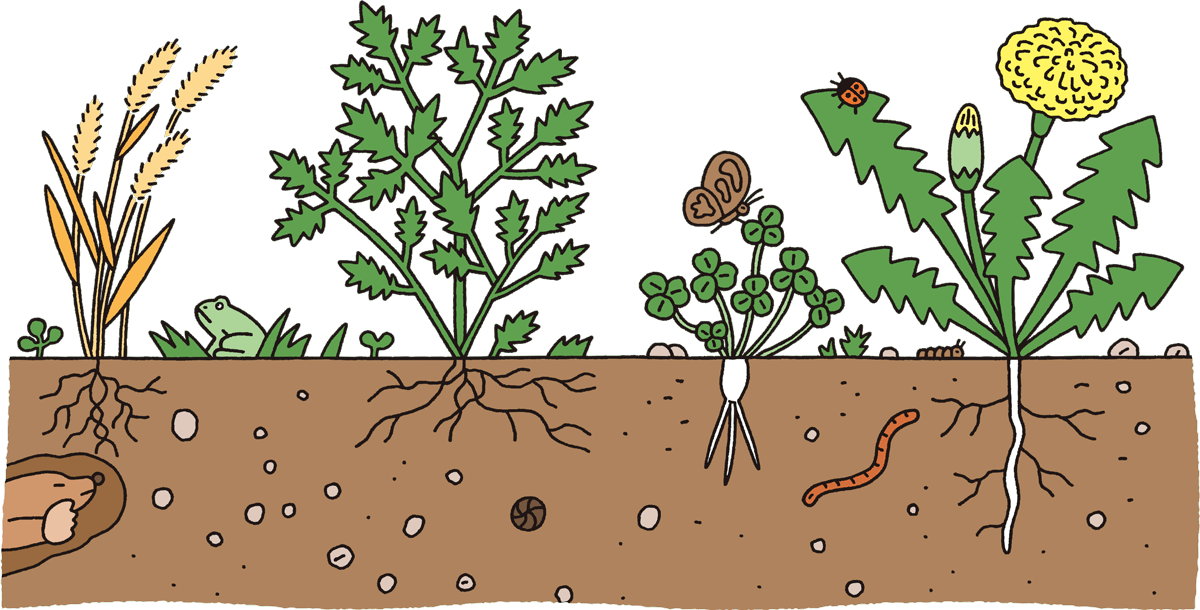

“土壌 ”として捉え、

活動を大切にしています。

大切にしたい3つのこと

1. 食べ物をそだてる

子どもたちは、土に触れ、季節の食べ物をそだてます。

野菜とその周辺をよく観察し、話しかけ、成長を見守り、収穫する。その過程で農と食のつながりを体感していきます。

2. 身近な風景をあじわう

子どもたちは、「つくる人」「届ける人」「食べる人」になります。

五感を働かせながら、食の選択と農の営みがつくるまちの風景に気づき、自分の手から、食の世界を広げていきます。

3. 地域の「たね」をつなぐ

子どもたちは、大切に守られてきた在来の「たね」をつなぎ、先人の知恵にならいます。

郷土料理を教えてもらい、土地の維持管理の技術を学びながら、地域の食文化を引き継いでいきます。

プログラムを推進するために、必要な役割

プログラムを推進するために、必要な役割

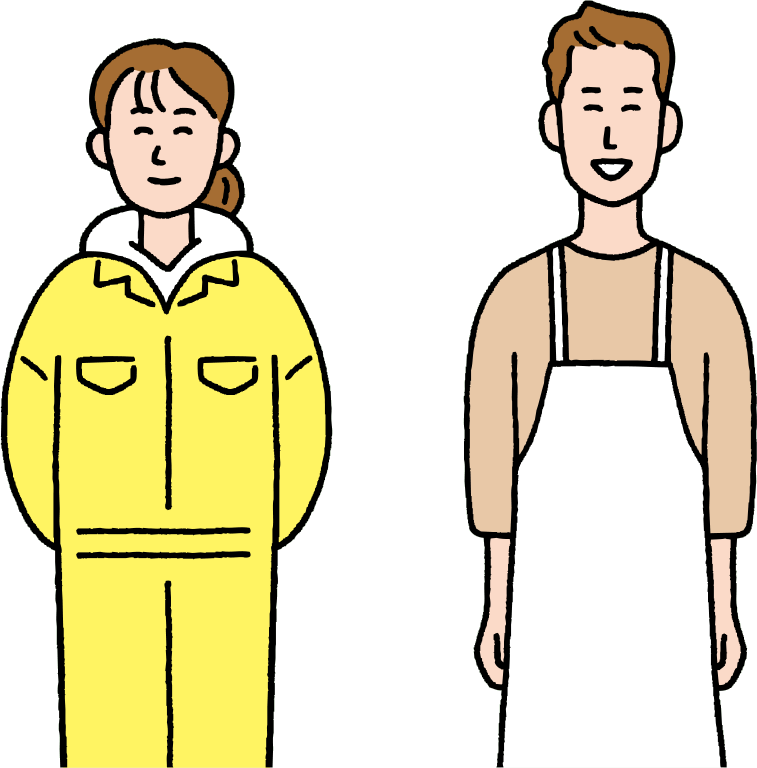

スクールフードコーディネーター

学校や地域の風土を尊重し、食を中心にした学び(食農プログラム)をコーディネートする人。スクールフードコーディネーターは特定の職種を指すのではなく、誰もが担いうる役割の名称です。

スクールフードコーディネーターは

こんな人!

- 地域の素材を教材にします

- 新しい発見や驚きが溢れる現場を面白がります

- 子どもたちが農や食の魅力に出会う場をつくります

- プログラムに関わる人たちとねらいや流れを共有し、当日の場をスムーズに進行できるようサポートします

ファームティーチャー/

キッチンティーチャー

地域の農家、料理人、豆腐職人、味噌づくり名人など、子どもたちの学びに協力してくださる地域のつくり手。自らの専門性を生かした学びを提供します。

ファームティーチャー/

キッチンティーチャーはこんな人!

- 子どもたちに体験を届けます

- 普段の仕事内容を、わかりやすく伝えます

- プログラムを通して、農や食の周辺にある魅力を伝え、関心層を広げていきます

子どもたちの声

子どもたちの声

土がつめたくて、ふわふわしていました。

赤いだいこんがあることをはじめて知りました。白いだいこんと味がちがうのか、食べてみたいです。

農家さんは、あついときもさむいときもしゅうかく(収穫)するんだなあと知りました。

ブロッコリーのなり方がいまだになぞなので、はやく大きくなってもらって、なぞをかいめい(解明)したいです。がんばれブロッコリー!

レタスにはイモムシがいたり、イモムシのうんちがついたりしていました。

野菜の栽培(小学校1,2年生)

大豆のたねをはじめて見ました。

食べてみたらちょっとにがみがあったけどおいしかったです。

7月にめが出たのを見て、お茶の葉っぱににているなと思いました。

地面からぬくときに、くきがおれたり、実が落ちたりしないように気をつけてぬきました。

量が少なかったから、手でだっこく(脱穀)するのもはやかったです。

おばあちゃんや家族にとうふづくりのことを教えてびっくりさせたいです。

すがたをかえる大豆(小学校1〜3年生)

わたしたちは毎日、当たり前のようにお米を食べています。つくるのは一年くらいかかるけれど、食べるのはすぐに終わってしまいます。そのつくるという大切なことが神山ではできるので幸せだなと思いました。

もち米の栽培(小学校5年生)

パッケージは「神山の給食カレー」という大事なキャッチコピーを真ん中において、バランスや色の組み合わせを工夫しました。

小学生と一緒にカレーをつくる中で、ちょっとした気づきやワクワクを思う出しました。また一緒になにかしたいです。

レトルトカレーづくり(小学校5,6年生・高校2年生)

いつも何かにかけることが多いすだちだけど、今日はすだちをまるごと食べました。

すだちを使った調理実習(中学校1年生)

紹介動画

紹介動画

資料

資料

冊子「食農教育のはじめかた」

冊子「食農教育のはじめかた」はこちらから購入できます。

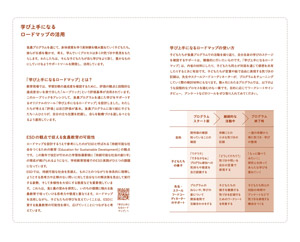

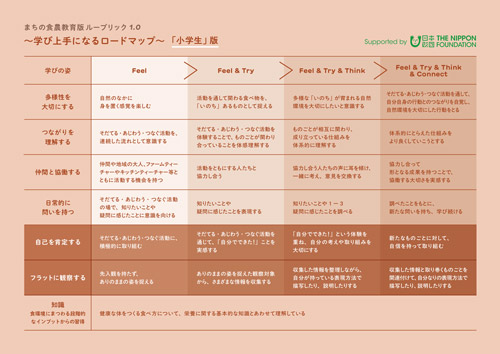

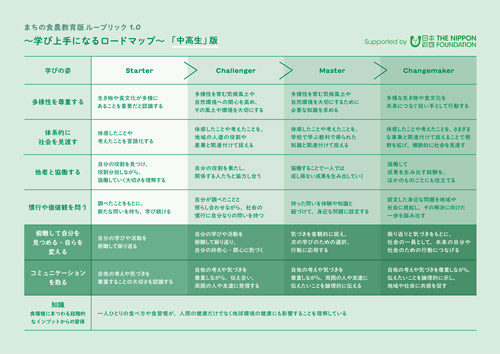

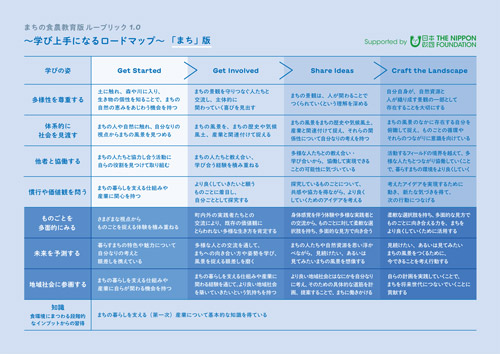

学び上手になるロードマップ

食農プログラムの資料を無料ダウンロードできます。