活動日誌Monthly News

活動日誌Monthly News

SFF2023レポート_07 地域で広がる学びと遊びの可能性 ~コミュニティが育まれていく体験のつくりかた~

こんにちは、理事の森山です。フォーラム2日目にアリスさんのスピーチに続いて行われたセッション、『地域で広がる学びと遊びの可能性 〜コミュニティが育まれていく体験のつくりかた〜』の振り返りレポートです。

アリスさんから力強いメッセージ(詳細はこちら)を受け取ったあと、今度は日本の各地で展開している実践に目を向けます。

登壇いただいたのは、一般社団法人エディブル・スクールヤード・ジャパン創設者の堀口博子さんと、一般社団法人そっか共同代表の小野寺愛さん。モデレーターはNPOまちの食農教育の立ち上げ時から応援してくれている株式会社ソノリテ代表取締役の江崎礼子さんです。

このセッションでは、地域側からの目線で、子どもと食を中心に据えたコミュニティを育んでいる様子、企業や学校との連携など、具体的な事例をお聞きしました。

「食」を真ん中に子どもたちの未来をつくる教室

元々は編集者だった堀口さん。カリフォルニアで古代稲作を追う取材を進める際に、現地で起きている農のムーブメントそしてエディブル・スクールヤードに出会ったことをきっかけに、人生が大きく変わります。2006年に『食育菜園 エディブル・スクールヤード 〜マーティン・ルーサー・キングJr.中学校の挑戦〜』を翻訳・出版して、当時日本で知られていなかったエディブル・スクールヤードの存在を広めました。2014年には一般社団法人としてエディブル・スクールヤード・ジャパンを立ち上げ、自ら日本での展開を牽引していきます。

本家カリフォルニアの実践を参考に、東京都多摩市立愛和小学校で活動をスタート。菜園と食卓のある学校を目指して取り組んできました。大切にしているポイントが4つあると言います。

1.教科と連携したアクティブ・ラーニング

子ども達は体験から学んでいきます。2年生は生活科の授業で野菜を育てます。3年生は国語や理科と連携して、大豆を育て、最後は豆腐を作る授業を。4年生では理科・社会科と連携して、自分も循環の大いなる巡りの一部なんだと感じられるような、いのちの循環を学ぶ授業をするようになりました。

2.子ども一人ひとりに寄り添い対話を起こす

30人いるとしたら5人ずつの6つのグループに分かれ、それぞれにグループティーチャーが入って活動しています。なぜそうするかというと、子ども達からたくさんの言葉を引き出すことを大事にしているから。教室ではあまり発言しない子も、小さいグループでは思っていることをたくさん話してくれます。自分が話すことで人の意見や言葉にも耳を傾け、受け入れるようになっていきます。

3.五感をプログラムの中心に据える

五感を使って学ぶことを大事にしています。アリスさんも言うように、手を動かすことで脳とつながっていきます。

4.美しさに注意を払う

『スローフード宣言』の中にも”Beauty is the language of care(美しさは、愛情の言語です)”という言葉が入っています。子ども達を迎える時、いつも場を美しく整えています。ガーデンの花を飾ったり、テーブルクロスを敷いたり。なぜそうするかというと、子どもたちに「私たちはあなたを大事にしていますよ」というメッセージを届けるために。そうすると子ども達はそこに居ることを楽しみ、学ぶことに夢中になってワクワクを感じてくれます。

10年間の蓄積は学校内にも外にも広がっています。子どもにも先生にも変化が現れ、特に若い先生が興味を持ってくれて授業に積極的に入ってくれるようになったそう。また、大きな発見として、学校菜園にはコミュニティを再生する力があると気づいたと言います。

学校菜園を中心に、先生と子ども、そして保護者や地域の人が集まってくる。そこではコミュニケーションがごく自然に生まれていきます。無理がなく、自分もここに居ていいんだと思える、安心できるコミュニティ。すごく大事なギフトをもらったなと感じています。

Slidoで寄せられた質問「公立学校に入って活動するハードルはあるか?なぜ実現できたのか?」を受けて、堀口さんは愛和小で実際に直面した難しさと、乗り越えた経験を伝えてくれました。

書籍を読んでくれた校長から「うちでやりませんか」というお誘いを受けたのが始まり。その時は、90分の授業ができること、資金を作っていただけること、解決したくてもできない課題があること、を条件にお受けしました。

ただ、当時の校長先生の突然の異動があり、それも異動を知ったのが4月で、助成金申請も間に合わないし、もう愛和での継続はダメかなと諦めていました。ところが、新学期が始まった4月のある日、3月に卒業したばかりの8人の子どもたちが小学校にやって来て、新しく赴任された校長先生に直談判をしたんです。愛和小学校からエディブル授業をなくさないでほしい、と。その日保護者から電話をもらい事の経緯を聞いて、とても驚きました。そして心を打たれました。授業をボイコットするようなやんちゃな子たちだったんですが、エディブルの授業ではいつも真剣で、ガーデンでもキッチンでも楽しそうによく働いていました。新しい校長は子どもたちの声を受けとめてくれて。正式に総合的な学習の時間が当てられ、環境教育、食育とつなげ、エディブル授業は継続されていきました。

話を受けて、小野寺さんからも一言。

カリフォルニア州のバークレーでも似たような例がありました。エディブルの取り組みがバークレー市全体の公立小中学校、17校まで広がっていたけれど、リーマン・ショックが起きて、様々な予算が削減される中で、維持できなくなりそうになったんです。すると、そのうちの一つの学校で「プログラムの継続費を自分たちで確保しよう」と、週に1回、生徒たちが惣菜を作って地域に販売をする料理×地域起業の授業が生まれて、その収益で先生を解雇せずに続けられたそうです。ウィラード中学校という公立校の取り組みですが、プログラムは今も継続中です。本気を出せば、なんでもできますね。

活動を通じて取り組みの良さが伝わっていれば、それが行動を起こすほど強いものであれば、困難に直面しても乗り越えていけるものなのだと伝えてくれました。

都心で企業と共にコミュニティを育てる

学校の外でも新たな展開が生まれています。東京都内の金融街の屋上を菜園にする試みが始まりました。

Edible KAYABAEN

https://ediblekayabaen.jp

地域の人と新しくつながっていく場、子どもたちの成長を支援していく場をつくろうと、地域の不動産企業との共創で生まれた取り組みです。

家から見える景色はビルと道路。そんな都心に暮らす子どもたちがやってきて、菜園で土に触れ、生き物や食べ物の循環を楽しみながら学んでいます。

さらに、ビルの屋上菜園での取り組みを知った近隣にある区立小学校から声がかかり、小学校の屋上を菜園にする計画が持ち上がったそう。PTAや企業とも連携して実現に向けて動いていると話す堀口さん。学校給食にもつなげていけそう、と今後の展望も聞かせてくれました。

質疑で「活動展開の秘訣は?」と尋ねられた際に、「秘訣はわかりませんが…」と前置きしつつも「急がず、小さな成功を積み重ねること」と話します。

関わる人たちはそれぞれ違うことを考えているので、よく話を聴くこと。合流点を見つけるのにはとても時間がかかりました。今では、企業の担当の方とも情熱的に話をできるようになりました。

その媒介をしてくれたのは、蜂なんです。菜園内では養蜂もしていて、たくさん蜂蜜が採れたので近隣の方々にギフトしたらとても喜んでもらえて。不動産をなりわいとする企業にとって近隣の方によろこばれるのは大事なことですから、手応えを持たれたようです。

異なる考えや背景を持つ人々の関係性を蜂が媒介してくれたというのは、なんとも堀口さんたちらしいエピソードでした。

足もとからはじめる、海辺の保育園

続いて小野寺さんから、神奈川県逗子市の保育園での活動実践を報告いただきました。

小野寺さんは16年間に渡り、国際交流NGOピースボートのメンバーとして船で地球を何周もまわってきた人。平和教育や環境問題を考えるプログラムを企画し、様々な現場を見てきたからこその言葉には重みがあります。

どうしたらこの世界が格差のない社会になるのか、気候変動が解決するのか、戦争のない世の中になるのか…考えながら旅をしていました。実感したのは、グローバル課題の答えを生きている人たちは、地域に根ざして手を動かして汗をかいている人たちだということ。答えばかり見せてもらっていないで、自分でもやってみようと、仲間たちと声をかけあい、地域での活動をスタートしました。

そっかが運営するうみのこ保育園には28人の園児、放課後とびうおクラブには160人の小学生が参加しています。人口5万5千人の市で、家族も合わせると400-500人のコミュニティができているというのは、大きなインパクトです。地元の有機農家がつくる野菜を梱包不要な状態で共同購入したり、廃棄になるものを購入してレスキューしたりと、コミュニティの力を活かした活動も行っています。

“Let our children fall in love with nature.”

ー子どもたちは、地域の自然を大好きでいなくちゃー

アリスの言葉です。「子どもたちが地域の自然と恋をするような環境を作りましょう。彼らが地域の自然を大好きでいたら、未来は安泰だから」と彼女は言ったんですね。

そのために、大人にできることは何か。子どもたちに環境教育を行う、大人は黒子になる…のではなくて、大人たちも自ら、海で、森で、思いっきり遊ぶようにしようと考えました。大人が楽しそうに動いていれば子どもたちは自然と、「何してるの。入れて!」ってやってくる。

団体名には「足下(そっか)からはじめていこう」という意味と「そっかそっか、ないなら自分たちでつくっちゃえばいいんだ」というシャレが込められています。その名の通り、そっかの活動は大人たちの等身大の興味関心からスタートしたものばかり。海水から塩を作り、半径2km内で収穫できるものを探し、水源探しの冒険に出かけ、魚を釣れば、さばいて練り物を作っておでんにする。聞いているだけで、大人も子どもも一緒になって思いっきり楽しんでいる様子が伝わってきます。

「エディブル・スクールヤードのような魅力的なモデルに出会うと、ついモデルをそのまま持ち込もうとしてしまいがちだけど、展開する地域の特性に目を向けて、その土地なりの応用をすることが大事」と小野寺さんは言います。

私たちは海のあるまちに住んでいるから、子どもと遊び、食べることを通して海の生態系を豊かにすることもできるはずだと考えました。

地元の漁師さんの協力を得てワカメの養殖を6年ほどしています。海藻は一定の低水温でないと育たないのですが、温暖化の影響で海水温が下がるのが年々遅くなり、春が来るのが早くなっています。6年前は長さ2mくらいに育っていたワカメが、近年は1mくらいになりました。海がやせたり、気候変動が影響しているのを如実に感じています。

日本の海域では年間2,400haの藻場が減っている現状があります。海藻は生態系の底辺を支えていて、海藻が減ると魚が減ってしまいます。そんな中、私設クラブの自分たちだけでなく、逗子市内の5つの公立校で藻場保全や海藻養殖の行動を起こせないかと動きはじめました。

昆布などの海藻は杉の5倍の速さで炭素固定する「ブルーカーボン」として注目されています。漁師さんが海藻を育てて固定した炭素を、企業が排出権取引で買い取る。そうして水揚げが減った漁師さんに藻場再生でお金が入る仕組みをつくる。そのお金の一部は、地元の公立校の子どもたちへの海洋教育に充てていくことはできないか、などと話しています。

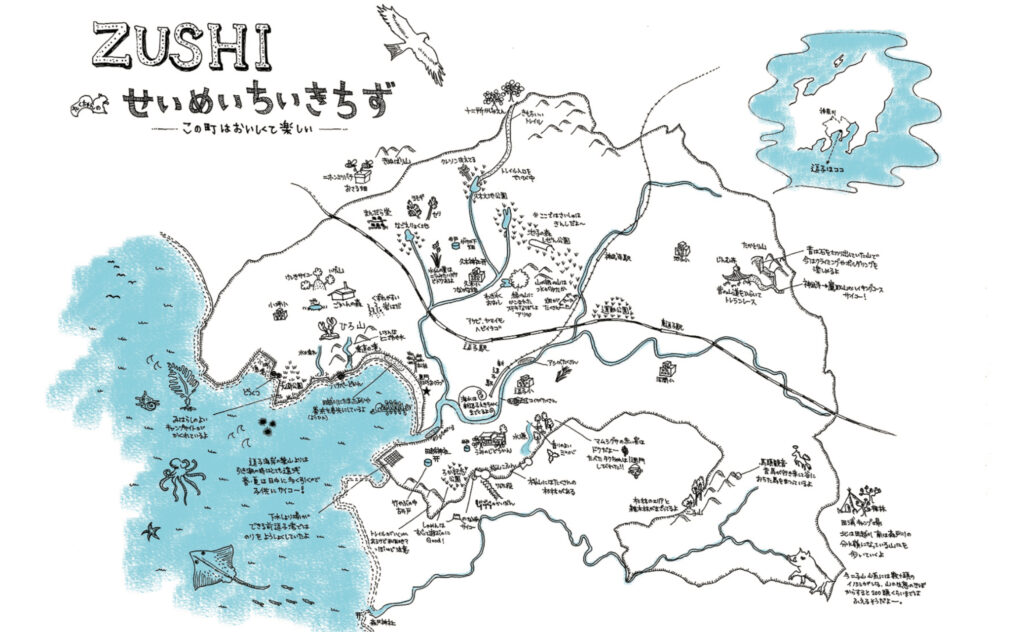

地域の中で季節の移り変わりを感じながら自然を相手に思いっきり遊ぶ。その良さや重要性を、小野寺さんは「自分のまちの生命の地図」という言葉で表現します。

小学校3年生が社会科の地図学習で学ぶのは、学校や駅がどこにあって…と、人工物が中心です。30年前はそれで良かったかもしれない。放っておいても子どもはその辺で遊んで、自分なりの「まちの生命地図」を体験的に持っていたはずなので。

ところが残念ながら、最近ではデザインしないと子どもが外で遊ばない。幼少期に、無意識の地域地図を自分の中に携えることができなくなってしまったんですね。春になって天ぷらにしたら美味しい野草はどこにあるのか、目の前の川の水源はどこにあるのか冒険したり、森里川海の循環の仕組みはどうなっているのかなど、みんなで面白がって海や山で遊ぶことを通して、自然と「自分のまちの生命地図」ができてくるように、と願いを込めて活動しています。

それを続けていたら、きっと環境教育はいらないんですね。私はピースボート時代、既に起きている問題を知るため現場へ連れていく形で環境教育や平和教育を続けてきました。でも、子どもがもともと自分の地域の自然やコミュニティを好きだったら、自分ひとりで生きているとは思わない。自然があって、地域社会があることで、自分は「生かされている」、そんな感覚を持つことができるはずなんです。環境問題について教わったりしなくても、大好きなものが損なわれた時に自ら動いていける人にきっとなる。そう信じています。

「きれいなことばかりじゃなくて、実際の毎日はドタバタなんですけどね」と笑いながら、たくさんのエピソードを聞かせてくれる小野寺さん。共同購入の話にしろ、藻場再生の話にしろ、小野寺さんの取り組みは社会全体を常に見据えています。大人としてできることにも全力で向き合う。この姿勢こそに、足もとから広がる物事の可能性が詰まっているように思います。

・・・

今回のフォーラム参加者には地域に根ざして活動を展開している方々も多くいたので、堀口さんと小野寺さんの地域コミュニティを耕していく取り組みには共感する内容がたっぷりあったのではと思います。

個人的には、企業・学校・地域の関わり合いに大きなヒントをもらいました。地域コミュニティという切り口から不動産会社と事業共創しているEdible KAYABAEN。ワカメの生産と気候変動という社会課題を企業や学校とともに扱おうとしているそっか。「食と子ども」という軸はブラさずに、でも自らを縛りすぎることなく柔軟に取り組みの形を変えながら、より大きな輪へ展開している事例を伺えたのは、NPOの今後の事業展開を考える上でもとても興味深かったです。

大人も子どもも一緒になって、食を通して五感を開く。その共通体験の積み重ねが、自分が今生きている地域社会や地球環境への眼差しを鍛えて、強固なコミュニティになっていく。そんなコミュニティが、都会のど真ん中、郊外の海のそば、山あいのまち、至るところにたくさんできていく素敵な未来が見えたクロストークでした。

photo : Akihiro UETA

主催:NPO法人まちの食農教育

後援:農林水産省、神山町教育委員会、神山つなぐ公社

助成:日本財団