活動日誌Monthly News

活動日誌Monthly News

2025年度の食農プログラム、はじまっています

こんにちは、樋口です。新しい年度になり、当団体も新メンバー植田彰弘を迎え、はや3ヶ月(1年の4分の1)が過ぎました。目の前のことに一所懸命取り組みながら、長く感じた3ヶ月。植田が参画したことで、これまでより一歩踏み出してチャレンジできることがあります。一つは、米づくり。

先日田んぼの除草時のこと。水温が42度…!熱めのお風呂ですよね…。人間も暑さに適応するのが大変ですが、植物はその場から逃げる足を持たないから進化するのでしょうか。とにかく、人も植物も前代未聞の気候と付き合っていかねばならないのだな、と突きつけられる日々です。

そして、畑づくりの活動内容を深めていくこと。「深めていく」というのは、わたしたちが実現したい未来に向けて、場をつくっていくことです。

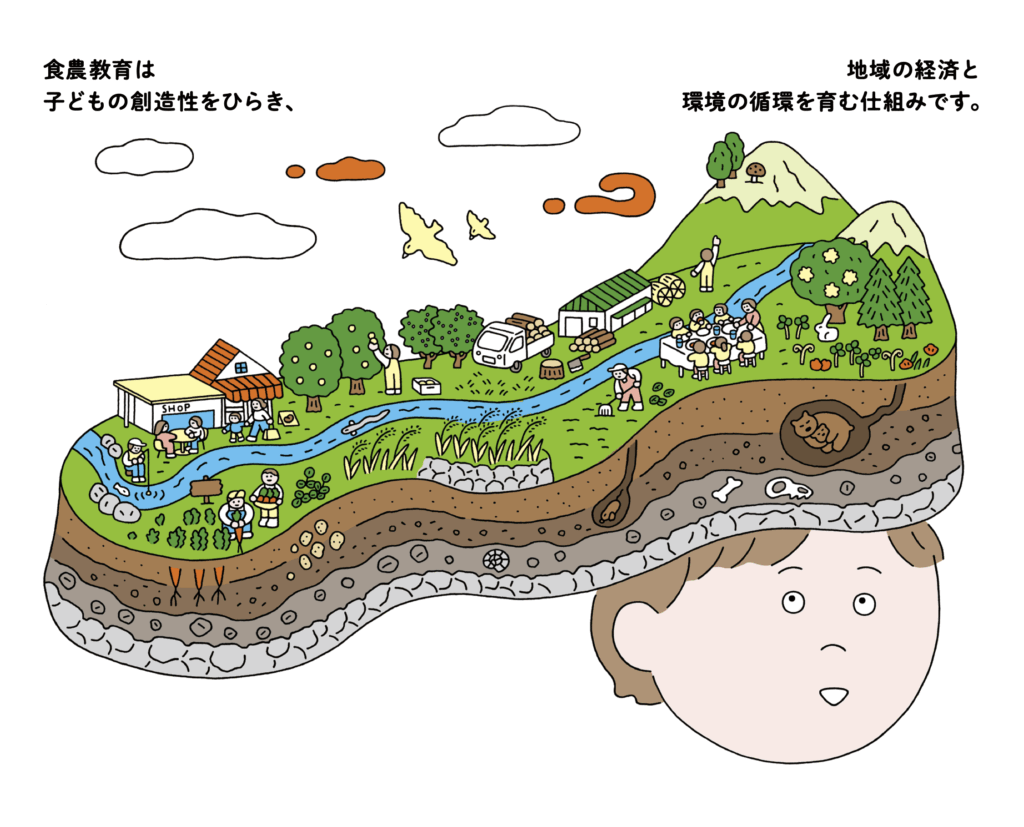

3月に発刊した「食農教育のはじめかた」には、食農教育の定義をこのように示しました。

食農教育は子どもの創造性をひらき、地域の経済を環境の循環を育む仕組みです。

私たちの活動場所は、田んぼや畑。プログラムは学校の授業で実施しているため、連続的に継続して関われる取り組みであるということは強みです。

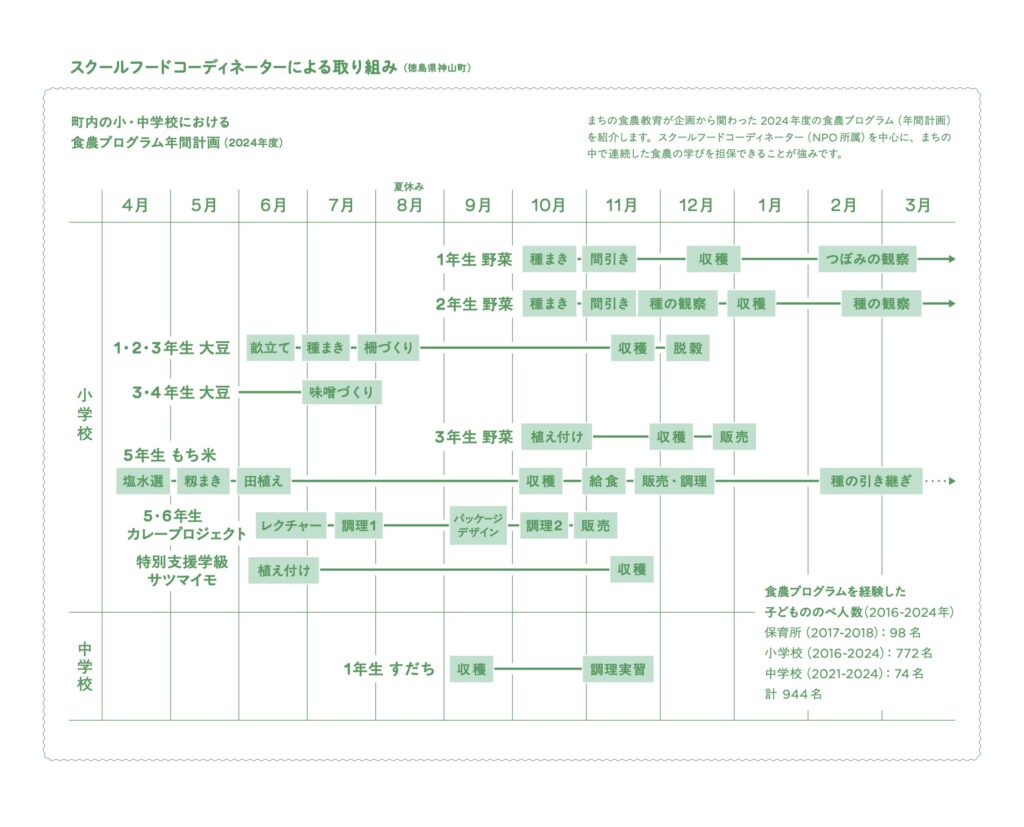

今年度の食農プログラム(学校で実施する食農教育)は、すでに町内の小学校2校で始まっています。そして、保育所1園でも久しぶりに連携が始まりました。昨年から植田が保護者として実施していた活動を、今年度から当団体として継続して関わっていこうという流れ。保育園児から小学生、そして中学生へ。町内で子どもたちが段階を追って食や農に関わる機会が持てているこの状況。一段ずつ階段をのぼりながら「まちの食農教育」をつくっています。

学校は、基本的には4月になると担任の先生が代わります。そんな理由から、学年(年度)単位で完結する活動が好まれます。わたしたちも、なるべく3月までにその年度の一連の活動を終えるように心がけています。

そして、大切にしているのは、先生方のカリキュラムに寄り添う形で計画を立てること。そのために、新年度には学校を訪れ、先生方とミーティングの時間を持ちます。新しく着任された先生には、私たちの活動内容やこれまでの経緯などもお伝えし、「こんなこと、やってみたいんです」という声が聞けることを楽しみに、会話します。(決して煽ってはいませんよ)

今年は、5月中旬に小学校の職員研修のお時間をいただき、食農教育についてお話しさせてもらいました。先生方の前でお話しさせていただく時間はドキドキしていて…この日も大汗かいていました。

会の最後に、先生方が食農教育についてどのように思っていらっしゃるのかをお聞きできました。私が前にいるのでネガティブなコメントは非常に言いづらい状況であることは前置きしつつ、その日先生方からいただいたコメントを紹介します。

食農プログラムについて(子どもたちにとって)

・子どもが生き生きした体験ができる。

・子どもの考えがつながっていくおもしろさを感じている。

・いろんな体験ができて、自分たちでそだてて食べられる活動は幸せ。

・最初は土や虫がさわれない子どもがいたけれど、収穫時には素手で土にふれ、大きくなったものを収穫する喜び、働く喜びを知る機会になっている。

・育てるものを味わい、喜びを感じることができる。それを学べる機会があるのはありがたい。

・昨年は「野菜も花が咲くのだろうか」という子どものつぶやきから、野菜の収穫後も一部を引き続き栽培していた。はじめは「野菜は花は咲かない」と予想した子が大部分だったけど、「野菜も花が咲くんやってー!」と4月になって元担任まで報告に来てくれた。

食農プログラム(先生にとって)

・子どもの発言から、私(教員)が学んでいる。

・子どもも充実していただけど、私(教員)も充実している。

・私(先生)も知らないことがあるので、学ぶことができる。

家庭との連携

・収穫した野菜を家庭でおいしく食べて、学校で学んだことを話している様子も聞いている。収穫して持ち帰ったカブも葉っぱまで余す所なく調理して食べていたと報告を受けた。

他教科との関連

・社会科の授業で、食料自給率や食べることの背景について扱ってきた。体験から知れることは贅沢なこと。大人になって、この経験を贅沢だったと思うのではないかな。

先生方のコメントにもある「子どもたちのつぶやき」から出発する活動、「子どもの発言」から気付かされること、本当にたくさんあるんです。

今日の2年生との会話

子ども①:大豆って、どのくらい大きくなるの?

わたし :んー。おへそのあたりかな?

子ども①:えー、納豆の作り方の本に、これくらい(胸の辺りに手を当てて)って載ってたよ!

わたし :じゃ、それくらいかも。

子ども②:でもね、本って〝イメージ〟だからさ、ほんとうは、わからないんだよ

わたし :(子どもの言葉を噛み締めつつ) 目の前で「ほんとう」をこれから見られるから!

よーく見といてね。

次回は「子どもの声を活動化する」あたりのことを書いてみようと思います。

photo : 植田 彰弘