活動日誌Monthly News

活動日誌Monthly News

SFF2023レポート_04 給食と教科学習の統合 「栄養教諭とつくるおいしい・たのしい授業」

こんにちは。樋口です。

スクールフード・フォーラムの振り返りレポート、今回はクロストーク②を振り返ります。

話題提供は附属鎌倉小学校の栄養教諭、望月佐知さん。2022年の秋、初めて附属鎌倉小を訪問し「すがたをかえる大豆」の授業を参観しました。授業の終了と同時に「たのしかったー!!」とつぶやいた子どもの姿が印象に残る授業でした。

コメンテーターには、2022年の4月から半年間神山町で暮らしながら当団体の立ち上げをサポートいただいた堂脇さんを迎えクロストークを展開しました。モデレーターは樋口です。

望月佐知(横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 栄養教諭)

大学卒業後、高齢者福祉施設、保育園、クリニックなどの栄養相談を経て、現職。体に良い食事は地球環境にも負荷をかけ過ぎない食事と考えている。食の大切さや日本の食文化の素晴らしさを次の世代にも伝えたいと思い、子どもたちの食育に携わっている。

堂脇義音(農林水産省 消費者行政・食育課 課長補佐)

2017年文科省に入省。教科書課で勤務ののち2019年から復興庁に出向し、2020年開催の東京オリンピックに向けた食材のPRに携わったことから農業に関心を持つ。2022年4月より半年間、文科省のベンチャー企業研修としてまちの食農教育へ参画。2023年7月より現職。

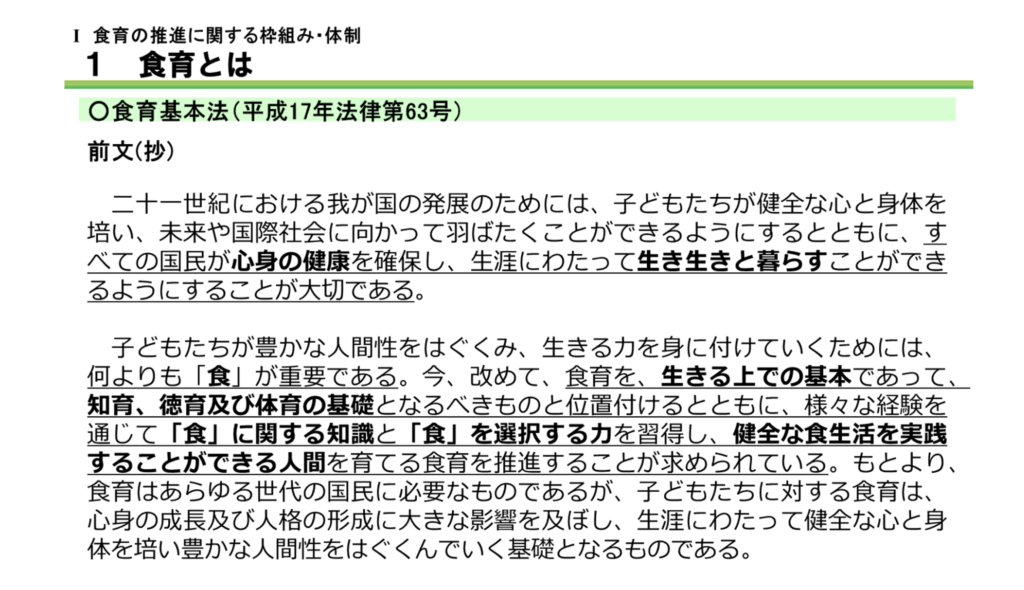

『子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。』と書かれている食育基本法の前文。『今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付ける…』と続きます。

今では多くの人に浸透したこの「食育」という言葉。最近出てきた言葉のように思われがちですが、実は1896年に石塚左玄が用いたのが初出とされています。

福井県出身で陸軍薬剤監だった『石塚左玄(いしづかさげん)』は、45歳のときに出版した「化学的食養長寿論」(1896年)の中で、地方に先祖代々伝わってきた伝統的食生活にはそれぞれ意味があり、その土地に行ったらその土地の食生活に学ぶべきであるという「身土不二(しんどふじ)」の原理を発表するとともに、食の栄養、安全、選び方、組み合わせ方の知識とそれに基づく食生活が心身ともに健全な人間をつくるという教育、すなわち『食育』の大事さを説いています。

出典:https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021033/ishizuka.html

また、「通俗食物養生法」(1898年)では、「今日、学童を持つ人は、体育も智育も才育もすべて食育にある」と述べています。

その後、左玄の弟子たちによって食養生の考えと中国の「易」の陰陽の考えをあわせた「玄米菜食」の食事法が提唱され、それらが体系化されたものは「マクロビオティック」として欧米を中心に広がりました。

以前、子育て世代の方々に「食育」と聞いてどんな印象をもちますか?と尋ねた時、「食育と聞くと、一方的に正しさを押し付けられている気になってしまう」という回答がありました。「食育」という言葉だけがひとり歩きしないように、日本で育まれてきた食の豊かさや健康についての考え方をどのように伝えていけると良いのでしょうか。

附属鎌倉小学校の実践を例に、学校における「食育」について考えるクロストークの回です。

まずは、堂脇さんに日本の「食育」制度についての話を伺いました。

日本の「食育」について

2005年に制定された「食育基本法」の前文にはこのような理念がかかれています(一部抜粋)。前文という、理念を書いた部分を紹介します。

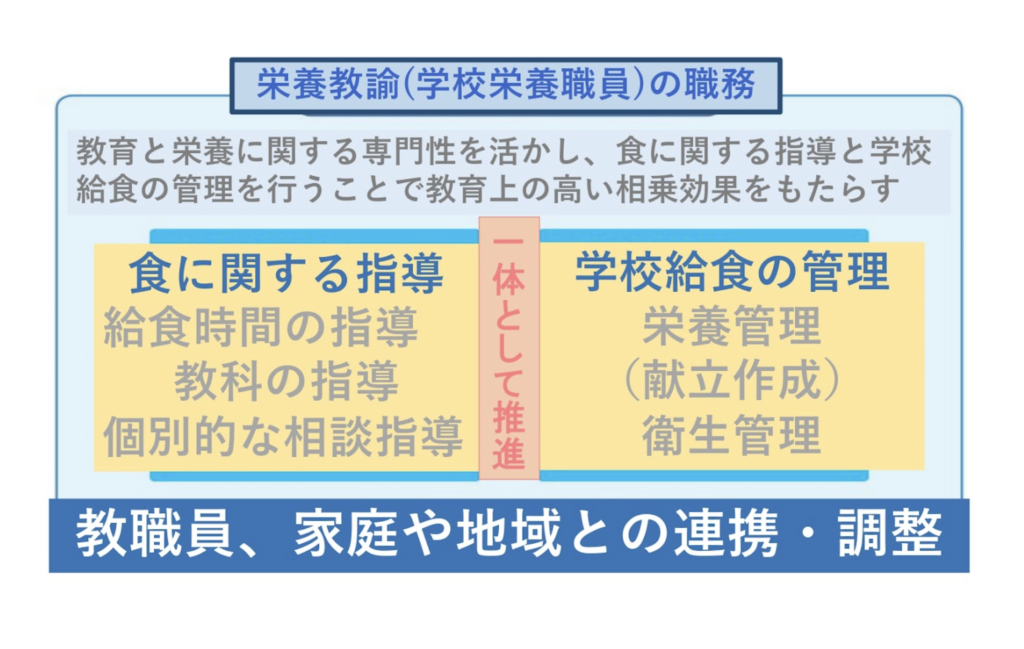

2005年4月からは、学校における食育の中心的な役割を担う栄養教諭の制度が始まり、小・中学校に栄養教諭が配置され、食に関する指導など食育への取り組みが一層強化されました。

食育を推進していくためには、国や地方公共団体の取り組みだけではなく、地域においては学校や保育所、農林漁業者や食品関連事業者、ボランティア等、相互に連携して展開していくことが求められています。

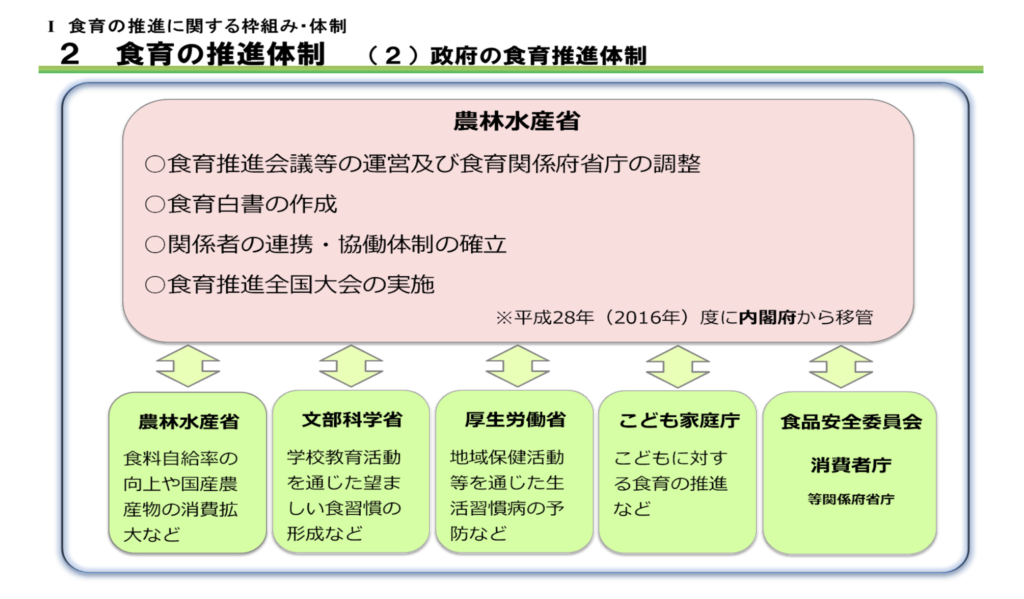

また、政府としては多くの省庁が連携しながら施策を進めています。

2005年より10年間は内閣府が中心となって、いろんな省庁と連携しながら取り組んできましたが、2016年度からは農林水産省が食育の推進の中心的なメンバーとなって取り組んでいます。

政府では、食育基本法の制定以来5年に一度「食育推進基本計画」を作成しています。これは、政府の食育の推進に当たっての基本的な方針を定めたものです。

第4次食育推進基本計画(2021年度〜)の中では、重点事項の一つとして「生涯を通じた心身の健康」が掲げられ、子どもだけではなく大人たちへの食育の推進も大切とされています。また、環境への負荷を減らし、食との調和を図っていけるよう、「持続可能な食」を支える取り組みも新たな重点事項の一つとなっています。

農水省では、例えば、①「日本型食生活」の推進、②農林漁業体験を通じた食育の推進、③学校給食における地場産物の活用促進などを支援してきていますが、近年は、特に食に関心が薄い世代に対してどのように意識啓発をしていくかということが大きな課題となっています。

国が進める「食育」の大きな流れが理解できたところで、学校ではどのような授業や活動が展開されているのか、望月さんから伺いました。

半歩先をゆく 鎌倉小学校の実践紹介

横浜国立大学附属鎌倉小学校は1875年に創設されました。2012年にはユネスコスクールに加盟し、ESD(※)も推進しています。他校が「真似してみようかな」と思えるような半歩先の教育を実践していくこと、大学や地域の教育機関と連携しながらそれらを推進し、教育現場に寄与することを使命としている学校です。

※ESD…Education for Sustainable Developmentの略で「持続可能な開発のための教育」

新しい学習指導要領等には、「持続可能な社会の創り手の育成」が掲げられています。教育基本法及び学習指導要領等に基づいた教育を実施することによりESDの考え方に沿った教育を行うことができます。

( 参考: https://www.mext.go.jp/unesco/004/1339973.htm )

栄養教諭という職は、食育基本法制定と同時に生まれた、学校の中では新しい職種になります。衛生管理や献立作成だけでなく、給食を生きた教材として実施できるところが栄養教諭の強み。大変ではあるけれど、学校給食の管理と食に関する指導が一体化した時の面白さや、連動感を感じられる仕事なので、やりがいがあります。

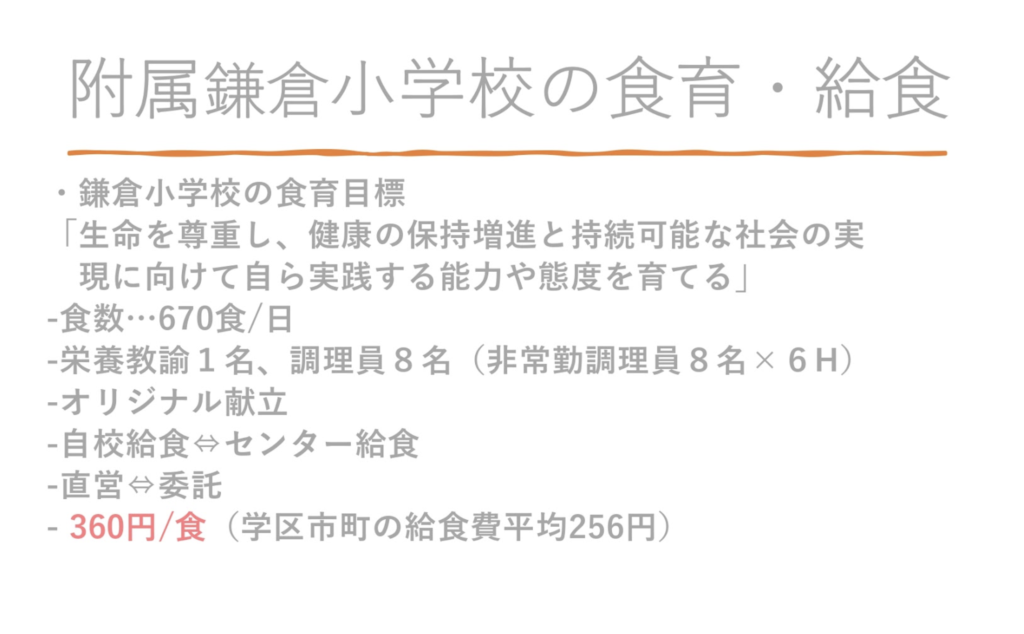

望月さんからは、附属鎌倉小学校の食育・給食について、大きく6つの考え方をお話しいただきました。

① 何を作るのかと同じくらい、何で作るかが大切

食材の選択基準として、国産、非遺伝子組み換え、添加物類不使用の食材、昔ながらの伝統製法で作られたもの、オーガニック、フェアトレード、プラントベースのものを使用しています。2015年からは逗子市の自然食品店と契約し90種の食材を購入するようになりました。国産品の入手が難しい胡椒、トマト缶、カレー粉等は安全性を重視し、オーガニック認証がついているものを選んでいます。青果については2021年よりいかす平塚農場と契約し、有機JAS認証を取得したオーガニック野菜を定期的に使用しています。保護者が給食に期待するものとして「安心・安全な食材」という背景があり、実現しています。

② 保護者の声を根拠に、安全安心な食材の質を優先

保護者へのアンケートの結果、「給食に期待するもの」で1番求められているのが「安心、安全な食材の質」でした。年に一度開かれる給食試食会では給食や食育について話をし、周辺の学校よりも高く設定している給食費についても理解を得られています。食事の機会は 365日×3回=1095回(年間)あるけれど、給食はそのうちの160回、全食事のたった15%です。保護者には「給食を食べているから安心とは思わないで」と伝えています。給食以外の残り85%は家庭の食事なので、子どもたちの食を一緒に支えていきましょうと話しています。

③ 食物アレルギー対応として「持ち込まない」献立を開発

附属鎌倉小学校では、食物アレルゲンを「持ち込まない」献立を心がけています。アレルギーの特定原材料8品目中7品目(卵・乳・えび・カニ・そば・落花生・くるみ)は常時不使用です(飲用牛乳を除く)。調理場の環境やオペレーションを考慮し、本来の食事の楽しみを失うことなく、みんなで一緒に食べられる献立づくりを心がけています。

④ コンポストから、資源の循環を学ぶ

2020年から中庭にコンポストを設置し、毎日20〜25kgの調理残渣や残菜を処理しています。1年間で約4トンの残渣が処理され、堆肥は校内の畑で活用されています。ごみ処理代は年間で15万円を削減。累計で約50万円のゴミ処理代の削減につながっていることは大きな成果です。コンポストは教材としても活用され、児童らは学習や委員会活動で資源の循環を体感しています。

⑤ 総合的な学習の時間と給食の統合(小松菜栽培)

総合的な学習の時間に4年生が「究極の小松菜」の栽培にチャレンジしました(計4回)。児童に「究極ってなあに?」と尋ねると「おいしい!新鮮!オーガニック」という答えがかえってきて驚きました。いかす平塚農場でオーガニックの農法について教わってきた児童らは、窒素を減らすにはどうすれば良いか、土のpHを6~7にするにはどうすれば良いかなど、農家に教わりながら栽培方法を改善していきました。

⑥ 教科学習と給食の統合(すがたをかえる大豆給食)

3年生は、逗子・葉山地区の在来大豆「たのくろ豆」を栽培しています。種(大豆)の一部は次の3年生にプレゼントして残りは給食に使用しています。収穫した野菜は給食のメニューで提供し、校内で農と食、そしてコンポストまでの活動がつながっています。国語で「すがたをかえる大豆」を学習する時期になると、給食でも大豆製品を多く出すようにしています。授業を始めた頃は子どもたちに「ゆば」は馴染みが少なかったけれど、今は馴染みのある食材になってきています。昔ながらの伝統食品の知名度をあげていきたいですね。

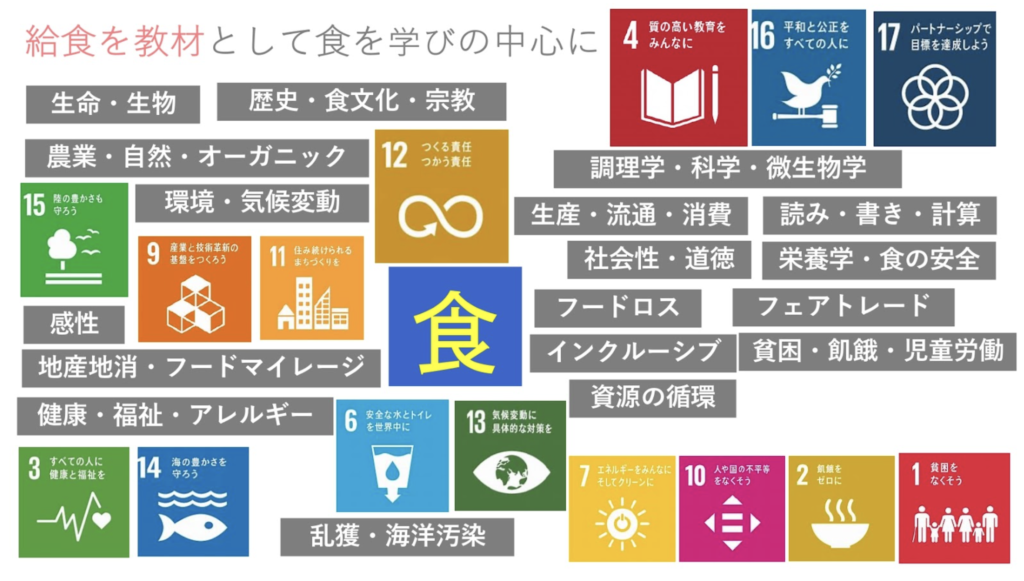

学校給食を「生きた教材」として学びの中心におくと、学習や社会の課題、SDGsのゴールとつながるところが多いですよね。子どもたちにとって身近な食から考え始めることは、〝自分ごと〟になりやすいのではないでしょうか。

給食は、栄養摂取の時間ではなくて、教育のための食事の時間。可能であれば、作っている人の顔が見えて、調理している時の香りや音を感じながら学校で過ごしてほしいと思っています。

自分で作ったもの、親が育てたものを食べる経験は、食材がどこからきたのかを想像するきっかけになります。そのような経験を重ねた子どもたちは「おいしい」に能動的に関わることができるのではないでしょうか。

樋口)

わたしたちまちの食農教育が取り組む「学校食」による学びで目指す姿は、食や農にまつわる体験や給食を食べる経験を通して、子ども(や、大人)が「〝おいしい〟に能動的に関わることができる」ようになることです。

アレルゲンをのぞいた食材で構成しているという話はありましたが、子どもたちが食べたい、好きな食事ではなくて「食べてほしい給食」をどのように考えていますか。

望月)

スパゲティやカレーを毎日出せば食べてくれるとは思うのですが、果たしてそれが食べさせたいものかどうかは考えないと。給食では「食べてほしいもの」を出したいと思っています。子どもにとって、苦手なものを食べられた経験は成長の機会になると思うんです。試食会でも保護者に話すのですが、「苦手だから食卓に出しません」ではなくて、苦手なものでも子どもたちが食べる機会を用意する。それが子どもの成長の機会になると思っています。

あとは「日本型食生活」といわれるごはんを中心とした食生活を営めるような大人になってほしいと願っています。食事は習慣なので、幼少期にそういう食事が「おいしい」という味覚をつくること、知っていることがすごく大事。それは食べる機会がないと身につきません。例えば「味噌汁ってこんなにおいしいんだ!」ということを、給食で伝えていきたいと思っています。

樋口)

具体の活動の様子を伺い、イメージができてきました。子どもたちがこのような活動を重ねていった先、食育の実践が積み重なった先に、どのような未来が描けると良いのでしょうか。

堂脇)

附属鎌倉小学校の実践を聞きながら、目指す食育について改めて考えさせられました。教科の学習と連動したり、学校の畑で育てたものが給食に出てきたりすることが教育の一環として積み重なっていて、子どもだけではなくて保護者の方々も心が動かされているように思います。食育を起点としてコミュニティが形成されていることが、今求められている学校のあり方とも重なる、と思いながら聞いていました。

樋口)

給食の管理業務がある中で、教室の授業の様子を知ったり先生方とコミュニケーションをはかりながら食に関する指導を実施することは、コーディネートも含めて工夫が必要かと思われます。給食と教科の学習をつなげていくにあたり、参考にしているものがあれば教えてください。

望月)

給食を「生きた教材」として考える時には、学習指導要領を参考にしています。各学年の学習内容を把握し、給食と連動できるところを探します。例えば地域のことを学習する時期には鎌倉の郷土料理である「けんちん汁」を給食で出そうとか、油揚げを入れた炊き込みごはんを「ごんぎつねごはん」という名前にしようとか、水溶液の性質を学習するから紫キャベツを使った「phサラダ」を作ろうとか…。職員室での先生方との会話からメニュー名のヒントをもらえたり、授業につながったりすることもあります。

「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」に学習指導要領に関することと食に関連することがピックアップされています。これを見ながら、献立を考えています。

「食育」の理念を学校現場で実践されている附属鎌倉小学校の取り組み。厳しい衛生管理と制限時間の中で、学習内容とも関連させながら「食」の指導を、おいしく、そしてたのしく展開されている様子をお聞きすることができました。お話を伺いながら「こんな方法があるんだ!」と勇気づけられた方もたくさんいらっしゃったと思います。

説明的にならず、押し付けがましくもない食育の授業。たのしくて待ち遠しくなる時間。「おいしい〜!」と感じる給食を食べ、学校生活の中で食の循環に触れ、それらの経験が積み重なった先に、自分ごととして実感できる食や農の学びが広がっていく。学校生活全体を学び場として捉えた大きな循環の中に、授業が位置付けられているようなイメージを持ちました。

子どもたちが社会に出ていくのは10年後。その時を想像し、明るい気持ちになれるような、そんな関わりを食農教育を通じて持ち続けたいと思います。

Slidoからの質問に回答

フォーラムでは「slido」というプラットフォームを使い、講演やクロストークの最中にも皆さんからコメントや質問を受け付けていました。当日回答した質問を紹介します。

〇海外の食関連の教育方針と比較して、日本の食育の優れている点や課題を教えてください。

堂脇)

法制度の観点から言えば、台湾では2022年に「食農教育法」という法律が制定されたが、そもそも「食育」という概念があること自体世界的に珍しいのではないか。

望月)

海外だとランチを全員で食べる習慣がない国もある。フランスのオーガニック給食の視察に行ったが、リヨンの子どもたちは当たり前のようにオーガニック野菜を食べていた。大きくなってもオーガニックのものを買いたい!と自信を持って話していた。

日本は、衛生面やバランスのとれた献立、日本型食生活など、誇れることはたくさんある。

〇鎌倉小学校の給食の時間はどのくらいですか。

望月)

45分で準備、配膳、食事、片付けまで。他の小学校と変わらない。

〇野菜の種の選び方はどのようにされていますか。

望月)

学校で育てる種を選ぶ時、ファームりんどうでは在来種や固定種を選んで購入している。夏野菜は、給食で関わりのある農家から苗で購入している。

photo : 植田 彰弘

主催:NPO法人まちの食農教育

後援:農林水産省、神山町教育委員会、神山つなぐ公社

助成:日本財団