活動日誌Monthly News

活動日誌Monthly News

【レポート】食農教育をそだてる勉強会_07 サゴタニ牧農の取り組みから「循環」を学ぶ

2021年から始まった「食農教育をそだてる」シリーズ。このシリーズは、食農教育という言葉への理解を深め、共通言語をつくることを目指します。第7回の案内人は、広島県で牛乳メーカー「サゴタニ牧農」を営む久保宏輔さんです。

サゴタニ牧農がおいしい牛乳を育てるために着目したのは「土作り」。土から草へ、草から牛へ。そして牛から人々へとめぐる「循環」についてお話しいただきました。

後半はサゴタニ牧農のロゴやパッケージデザインを手がけたUMA/design farm代表の原田祐馬さんと、デザイナーの平川かな江さんを交えてのクロストーク。デザイナーの視点が加わることで、サゴタニ牧農のビジョンがよりくっきりと浮かび上がりました。

農民の自立を信念に立ち上がった農場

サゴタニ牧農があるのは、広島市中心部から車で40分ほどの距離にある湯来町。牧場は35ヘクタールの敷地を有し、牛乳はもちろん、チーズやヨーグルト、ミルクコーヒーなどの自社商品を販売しています。なんと、サゴタニ牧農の売上の7割は、今では珍しい「宅配」が占めているのだとか。

今回の案内人である久保さんは、サゴタニ牧農の3代目。祖父、父と続く酪農家の長男として生まれました。動物が好きだったことから獣医を志しましたが、重度の動物アレルギーにより断念。大学卒業後は東京で働いていました。

しかし、ある日突然、父から「牧場の経営が厳しい」と相談されて、2016年に帰郷。家業に加わることになりました。

サゴタニ牧農は、1950年に久保さんの祖父である久保政夫さんが始めた牧場です。貧しい故郷の砂谷村(現在の湯来町)を強くしようと、「自分たちで作ったものを自分たちで売る」ことをモットーに立ち上がりました。その精神は今もなお受け継がれ、売上の7割が宅配の理由はここにあります。

おいしさの秘訣は殺菌方法にあった

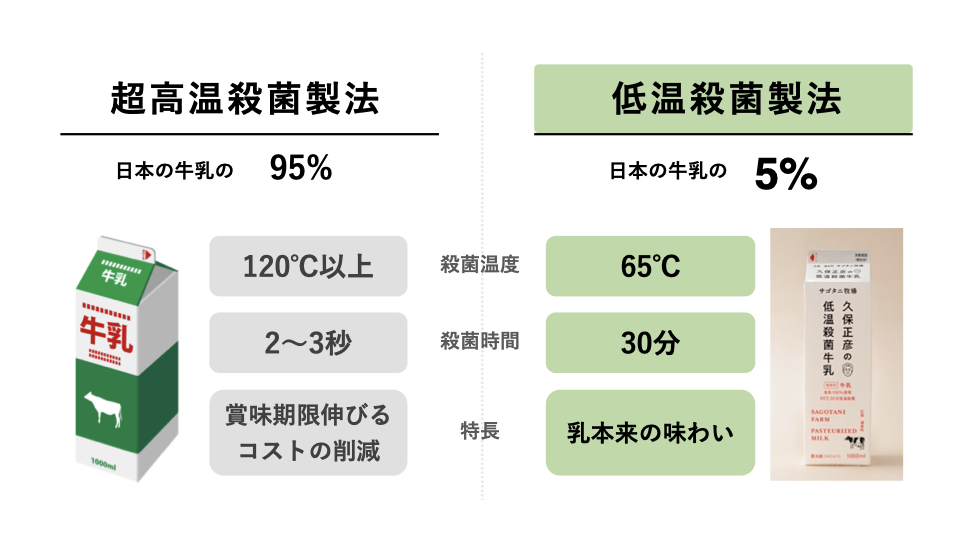

サゴタニ牧農の看板商品はパスチャライズド牛乳の「はるとなつ牛乳 」「あきとふゆ牛乳 」、そして「久保正彦の低温殺菌牛乳 」です。パスチャライズド牛乳とは、一般的な牛乳よりも低い温度で長い時間かけて殺菌される牛乳のこと。

日本の95%の牛乳が120℃前後で2〜3秒殺菌する超高温瞬間殺菌法が採用されています。その方が大量に短時間で殺菌できるためコスト削減になる上に賞味期限も長くなるからです。

一方でパスチャライズド牛乳のような低い温度で殺菌はコストがかかる上に賞味期限も相対的に短くなります。それでもこの殺菌方法にこだわる理由を久保さんは以下のように話します。

久保「パスチャライズド牛乳の方が牛乳の栄養を損なわずに、自然な甘さが残ります。どんな殺菌方法をとっていても、牛乳がすばらしいことに変わりはありません。それでも、せっかく牛たちが自分の血液を乳房を通して飲めるようにしてくれている。だから、できるだけ本来の姿で飲んでほしいと思うんです」

コロナ禍を経て気づいた「自分たちの使命」

久保さんが牧場に加わり数年が経ち、経営状態が回復してきたときに、ふと「これからどうしたらいいのだろう」と今後の行く先に迷う時期があったのだそう。そのタイミングで始まった新型コロナウイルスの感染拡大。瞬く間に牛乳の売上が落ちていきました。

牛は毎日牛乳を絞らないと乳房炎になってしまうため搾乳をやめることはできません。25トンものタンクがいっぱいになっては、廃棄を余儀なくされる状況でした。牛乳は捨てるとき「産業廃棄物」扱いになるため、お金を出して捨てることになります。捨てられていく牛乳を見て悔しく思った久保さんは、第一線で働く医療従事者の方に牛乳を届けようと、自身でハンドルを握り、医療機関に無償で配りました。

それでもまだ余る牛乳。そこで、スタッフの提案で牧場にてドライブスルー販売をすることになりました。

久保「最終的に、5,000本以上の牛乳を買いに来てくださいました。そのとき『うちの子どもたちはここの牛乳で育ったんよ』『僕の体の半分は砂谷牛乳でできています』『育児で息が詰まっていたときにここの牧場に癒されました』などの温かいコメントをお客さんが寄せてくださったんです。

自分たちはいろんな人に支えられているんだなと改めて感じました。それと同時に、これまで通り安心・安全な牛乳を作っているだけではいけないと思ったんです。

人間は、食べることで生きている。その食べるという行為は、いきものの命をもらって成立していること。牛たちから命をつないで牛乳を作っている自分たちに、この根っこの部分を伝える役割があると思いました。だから、僕たちの牛乳を選んでくれている人たちが、牧場に来たときにこの循環を感じられるようにしたいと思ったんです」

このタイミングで久保さんは「放牧酪農」をしていくことを決意したと振り返ります。

循環が目の前で起こる放牧酪農

現在、日本で放牧酪農をしている酪農家は全体のわずか2%。牛を時々放している牧場はあっても、放牧した牛から搾乳しているところはとても少ないと言います。

前例の少ない日本での放牧に挑戦するため、久保さんは国際農業奨学金制度(Nuffield Farming Scholarshipプログラム)に応募して2022年に海外に旅立ちました。

世界各国の放牧の技術を学び、木の間で牛が育つ「シルボパスチャー」と呼ばれる森林放牧に挑戦することにしました。サゴタニ牧農の農場では、広葉樹系の木で実のなるものをたくさん植えて、放牧地の開拓を進めています。

久保さんの語る放牧地の様子はまさに循環そのもの。例えば、セイタカアワダチソウが生えている場所を牛たちが歩いていくと、それまで光を独り占めしていた背の高い草はどんどん倒されて枯れていきます。すると下に生えていた、牛の好物であるクローバーや牧草のオーチャードグラスが生えて育ちます。

それらの草を牛が食べて、フンとして土にまた戻してくれます。その周りはにおいがするので「不食可繁地」と呼ばれるエリアとなり、牛たちに食べられなくなります。すると草たちはこの間に成長しようとホルモンを放出し、成長が促されます。

1ヶ月ほど経つと、フンは乾き、においも全くせず、草のいい香りがするようになるのだそう。フンが砕けて土に混ざり、それが養分となって草となり、その草から牛が育つ。その牛から出る牛乳を、牧場で私たちは飲むことができる。まさに、目の前で起こる循環を、五感を通して学ぶことができます。

岐路に立つ日本の酪農

サゴタニ牧農の放牧へのシフトチェンジは、日本の酪農が抱える危機的状況に立ち向かう術でもありました。日本の85%の酪農家が赤字経営だと言われています。それは、牛の飼料を海外から輸入しており、それが値上がりしているためです。しかし、これは何十年も前から予測されていたことでした。

国土の7割が森林である日本でここまで酪農が発展したのは、安価な海外産の飼料を輸入できることが前提にありました。しかし、現在はその輸入を前提にした生産体制が酪農家たちを苦しめる原因になっています。

サゴタニ牧農では自社で牧草を育てていますが、放牧でさらに良質な牛の食事が確保できるようになります。自分たちの牛が食べるものを自分たちで作る営みは、まさに「農民の自立」のお手本のような姿でした。

クロストーク「サゴタニ牧農の名前の由来」

後半はUMA/design farmの代表である原田祐馬さんと、デザイナーの平川かな江さんを交えたクロストークを行いました。

もともと、久保さんはパッケージをずっとリニューアルしたいと思っていたところ、知人の紹介で原田さんと偶然出会います。

原田「お声がかかったのが2020年の5月くらい。コロナ禍のためZoomでミーティングして。でも結局は現場を見てみないと始まらないということで、広島に行って牧場を歩きながらいろんな話をしました。毎月行ってディスカッションして、BBQして、牛を触らせてもらって、またBBQして…この人はいつデザインしてくれるんかなって久保さんは内心思ってたんではないでしょうか(笑)

何度かお会いするうちに、放牧に挑戦してみたいという話を聞いて、それをやるなら今じゃないですかと話して、そこからデザインに取り掛かった記憶があります。そうじゃないと、そこに理念と未来が乗らないままパッケージをリニューアルするだけになってしまうなと思ったんです」

度々牧場を訪れた原田さんたちは、春と秋は牛乳の味が違うことに気づきます。それを久保さんに聞くと「そうですよ? 牛、生きてるんで!」と返されたことが衝撃だったと振り返りました。

何度も重ねた対話が実り、原田さんと平川さんはある日突然牛乳のパッケージを提案したと言います。これが、今の「はるとなつ牛乳」「あきとふゆ牛乳」です。従来1つだったパッケージを分けてみることで、牧場の営みをより深く伝える、というねらいがあります。デザインを手がけた平川さんから解説がありました。

平川「季節ごとに牧場へ伺うと、人間と同じように、暑い夏は牛たちもたっぷり水を飲んでいて、冬はたくさん食べて体を温めていることがわかりました。その姿を見ていると、自然と自分たちの感じる季節感とリンクしていったんです。

そんな季節感をパッケージにもまとわせられないかなと考えて出来上がったのが、このデザインです。めぐる季節をイラストと色で表現しています」

また、サゴタニ牧農というブランド名も、原田さんの提案から生まれました。

久保「牧農というのは原田さんの造語なんです。普通なら牧場や乳業などの言葉が使われます。僕たちは酪農を中心に据えていますが、牛を飼うことそのものが目的ではないんです。食と農の営みで、関わっている人を幸せにしたいという思いが根底にある。だから牧農という言葉はしっくりきています」

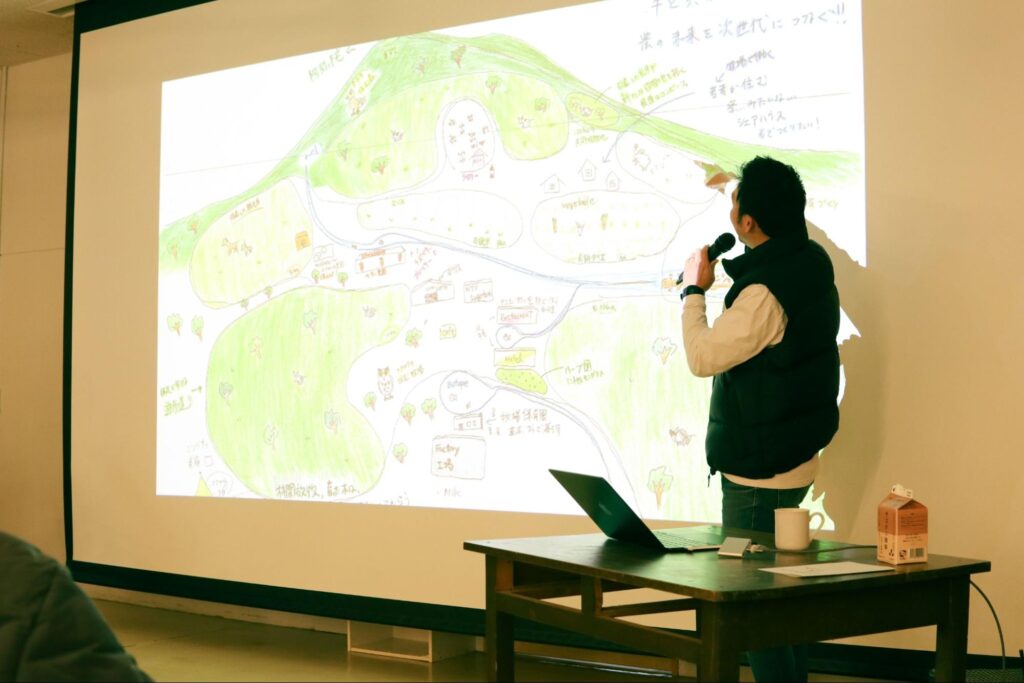

原田さん、平川さんとの出会いを経て牧場の未来について考えを深める中で、久保さんはある日突然、牧場の未来図が頭に浮かんだと言います。

久保「今はいちご農園をやっていますが、今後は田んぼで米を育てたり、ブドウを植えてワイナリーを作ったり、羊を飼ったり、営みを広げていけたらいいなと思っています。いま、放牧に移行しているので最終的には牛舎が空きます。そこをレストランにして、ゆくゆくは宿も併設できたらなと」

原田「久保さんがこの絵を送ってくれたのが僕はすごく嬉しかったんです。ビジョンが生まれた瞬間だ!と感激しました。牧場を歩きながら、将来こんなものがあったらいいよねと話していた内容が1枚の絵になって共有できるものが生まれたと思います」

現在、サゴタニ牧農では子育て世帯にディスカウントした牛乳を届ける「子育て応援牛乳」のパッケージのリニューアルをしたばかり。ここでは初の取り組みであるLINEコミュニティを作り、牧場の情報発信や、「同じ牛乳を飲んでいるコミュニティ」という保護者の新たなネットワーク作りも目指します。

サゴタニ牧農の今後の展開にさらに期待が高まり、惜しまれながらも会はお開きに。終了後も、案内人のお三方それぞれを囲んで輪ができ、小一時間、話が続いていました。

終了後のアンケートから抜粋して一部紹介します。

“お話を聞きながら牛の姿を想像し、せっかく飲むならいきいきと健やかに生きている牛から搾った牛乳を飲んでいけるといいな〜と思いました。それは、野菜でも、肉でも、卵でも同じで、いきいきと働く人の仕事に触れると心が満たされるように、いきいきと生きている生き物たちから、いただいて生きていけると、より自分自身も健やかで居られるような気がしました”

“牛乳は、あまり好きではなかったのですが、今回飲んだのは、すごくおいしくて、まずその違いにびっくりしました。こんなにうまいものを分けてもらって、食べ物へのありがたみを初めて牛に感じました”

“本来は、肉も魚も野菜も牛乳も、自然のものなので、季節の変化や味の変化があって当たり前のもの。今はそのことに気づきにくい仕組みなのかなと思い「それでいいのかな?」と自身の消費行動を振り返ってみたくなりました”

また、原田さん、平川さんがデザインするプロセスに対して「もっと知りたい」「いつかお仕事をお願いしてみたい」などの声もありました。

まちの食農教育では、今後も皆さんと学びを深める時間をつくっていきます。

今回の案内人

サゴタニ牧農

UMA/design farm

髙木晴香(文)